« Ceux qui sont dans le dérèglement disent à ceux qui sont dans l’ordre que ce sont eux qui s’éloignent de la nature et il la croient suivre, comme ceux qui sont dans un vaisseau croient que ceux qui sont au bord fuient. Le langage est pareil de tous côtés. Il faut avoir un point fixe pour en juger. Le port juge ceux qui sont dans un vaisseau, mais où prendrons-nous un port dans la morale ?»(1)

Blaise Pascal dans cette pensée du XVIIe décrit une opposition entre deux camps estimant chacun représenter la morale, celle ci représentant « l’ordre » conforme à la nature dans la société. Celui qui s’éloigne de la morale plonge donc dans le « dérèglement ». Les partisans des deux camps se renvoient des arguments identiques: « le langage est pareil de tous côtés ». L’image nautique qu’il choisit en référence à cette situation met en scène d’une part les passagers d’un navire : «ceux qui sont dans un vaisseau » et d’autre part ceux qui restent à terre au port au moment du départ : « ceux qui sont au bord ». Ces derniers constatent que ceux du navire s’éloignent du port ( donc de la morale). Mais à bon droit ceux qui depuis le navire voient le port qui bouge peuvent donc penser que ce sont les non partants qui s’éloignent ( ils « fuient »). Pascal introduit donc la notion de « point fixe » nécessaire pour départager ces deux opinions relatives et définir une vérité ferme. Il faut donc nous abstraire des deux scènes en quête d’un « point fixe » – par opposition à point mobile -, excluant la relativité du point de vue. Chacun parle « d’où il est » et incline son jugement influencé par sa situation. Pour situer cette pensée dans l’histoire particulière de Blaise Pascal, mathématicien et philosophe, et justement savoir « d’où il parle », il faut rappeler qu’il a écrit une « Méthode de perspective ». Le « point de vue » constituant un élément fondamental dans la perspective, il est aisé d’imaginer qu’il fut déterminant pour Pascal afin d’imaginer le concept de « point fixe », indépendant du point de vue. Dans « De l’esprit de géométrie » il formule l’ idée similaire d’un repère absolu, de principes, pour élaborer les démonstrations géométriques.

Cette pensée du point fixe revient plusieurs fois dans différents contexte chez Pascal. En effet elle est aisément généralisable. A propos de Justice par exemple :

« On la verrait plantée par tous les États du monde et dans tous les temps, au lieu qu’on ne voit rien de juste ou d’injuste qui ne change de qualité en changeant de climat, trois degrés d’élévation du pôle renversent toute la jurisprudence. Un méridien décide de la vérité, en peu d’années de possession les lois fondamentales changent. Le droit a ses époques, l’entrée de Saturne au Lion nous marque l’origine d’un tel crime. Plaisante justice qu’une rivière borne ! Vérité au‑deçà des Pyrénées, erreur au‑delà.

Ils confessent que la justice n’est pas dans ces coutumes, mais qu’elle réside dans les lois naturelles. »(2)

La justice ne doit pas être une question de point de vue, de coutume, de géographie, mais elle doit s’exercer absolument et partout.

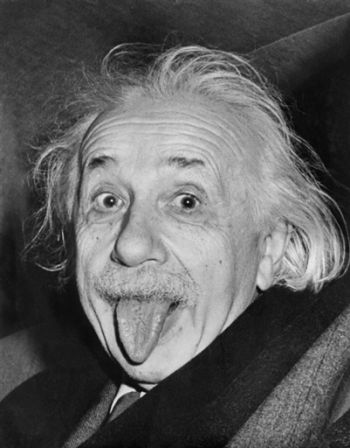

Un autre savant a abordé l’idée de relativité : Albert Einstein à qui fut attribué le prix Nobel en 1921. Mais avec une approche très différente, en effet il s’appuie sur le « principe de relativité » qui a servi à élaborer la « théorie de la relativité »(3). Examinons le principe puis la théorie. Ce principe indique que quelque soit le référentiel ( statique pour Galilée, en mouvement pour Einstein comme un train, une formule 1) les lois de la physique, hormis durée et longueur, restent valables indépendamment de la vitesse (dans le train, dans la formule 1). Une pomme qui vous échappe dans le TGV à 300 km/h tombe pour vous toujours en ligne droite, comme elle le ferait si vous étiez en gare, les équations qui calculent la vitesse de sa chute sont les mêmes dans un mobile ou au repos. Cela même si elle décrit une parabole par rapport au talus.

Quant à la théorie de la relativité restreinte elle s’appuie sur ce « principe de relativité » . Que dit-elle en terme simple ? Que des données que nous pensons absolues : le temps et les longueurs, ne le sont pas, malgré l’invariance des lois physiques dans chaque repère. Envoyez dans l’espace un vaisseau spatial ( ou un boulet) parti en ligne droite et à une vitesse uniforme proche de la lumière ( 300000km/s) Le vaisseau fait demi-tour au bout de 6 mois et il revient sur terre . Cette théorie permet de calculer que pour les astronautes embarqués dans le vaisseau, ainsi que pour l’horloge qu’ils ont emmenée, la durée du voyage total s’ils la mesurent sera de moins de six mois et non de un an. Ce paradoxe ( dit « du boulet » ou « des jumeaux ») fut énoncé par Paul Langevin, qui propagea cette théorie en France, dans une conférence en 1911(4)(5). Les équations qui calculent ce décalage sont nommées transformation de Lorentz(*), physicien qui fut prix Nobel en 1902. Pourtant dans le vaisseau le temps propre (local) aux Astronautes se décompte toujours en heures, minutes, secondes. Ce qui rend perceptible cette différence de durée ne provient que de la comparaison terre versus vaisseau à l’aide des équations de Lorentz. Dans le vaisseau, par rapport à la terre, les longueurs rapetissent et l’horloge ralentit. Ce phénomène est particulièrement difficile à appréhender pour l’esprit, personne n’arrive à se figurer mentalement que deux horloges synchronisées au départ et battant au même rythme puissent avoir un décalage de 6 mois au retour. Chaque repère possède son temps propre, mais une fois comparé ils sont différents. Il y a donc une relativité- chaque repère est relatif à l’autre- mais il y a aussi un point fixe : la théorie de la relativité restreinte et les équations de passage d’un système à l’autre.

Autrement dit Einstein et Pascal ne sont pas des relativistes, ils recherchent des vérités générales.

Ce résultat semble tellement impossible que même de grands philosophes ne l’ont pas admis instantanément. Dans une grande partie de son œuvre Bergson a pensé le temps. Lorsqu’il assiste à la conférence de Langevin il décide s’intéresser à cette théorie et commence de rédiger « Durée et simultanéité »(6) pour confronter sa vision du temps à celle de la théorie de la relativité. Jean-Marc Levy-Leblond , physicien édite de nouveau cette œuvre annotée en 2021, et explique les incompréhensions de Bergson à propos de cette théorie difficile. A plusieurs reprises Bergson considère que le paradoxe « du boulet » est impossible car décrit une symétrie parfaite entre Paul qui reste et Pierre qui part ( à l’intérieur par le boulet). Il est possible, dit il, de considérer que pour Pierre, c’est Paul qui part, par conséquent c’est lui qui vivrait une durée de six mois, ce qui rend donc impossible cette expérience. Il suffirait mentalement de changer le « mobile » pour que la réalité change ce qui est absurde. Bergson exprime cette « symétrie » ainsi :

« La symétrie est parfaite : nous avons affaire, en somme, à deux systèmes S et S’, que rien ne nous empêche de supposer identiques ; et l’on voit que la situation de Pierre et celle de Paul, se prenant respectivement chacun pour système de référence et par la même s’immobilisant, sont interchangeables ».(7)

Levy-Leblond répond dans sa note n°72:

« Bergson commet ici une erreur essentielle, commune à la plupart des auteurs qui récusent le pseudo-paradoxe des jumeaux. La symétrie n’est pas parfaite, car la réciprocité ne vaut que pour des systèmes en mouvement relatif uniforme, ce qui n’est pas le cas de Pierre par rapport à Paul, puisque son voyage d’aller et retour exige évidemment des modifications de sa vitesse, tant en grandeur qu’en direction. »

Il précise en suite dans sa note n°74 :

« Le voyageur du train ( ou du boulet) éprouve effectivement une secousse ( au départ), contrairement à celui de la gare ( ou du pas de tir), il n’y a donc pas symétrie ».

Tout au long du livre il montre que Bergson n’assimile pas bien la théorie car ce dernier considère qu’il y a un temps « réel » celui du repère fixe, et un temps « virtuel » celui du calcul du temps dans le mobile. Or comme l’énonce Levy-Leblond dans sa note n°65 :

« En vérité, l’essence de la relativité est de mettre sur le même plan différentes versions réelles »

Situation qui reste difficile à appréhender puisque pour la pensée mécaniste ( celle de Galilée ou Newton) il n’y a qu’un temps et il est absolu.

Ce retournement de pensée bouscule les fondements et n’emporte pas facilement l’adhésion, la preuve en est apportée par Hendrik Lorentz lui-même qui a formulé sa fameuse transformation et incité Einstein à poursuivre la réflexion. En effet Lorentz ne croyait pas que les équations dont il était le génial auteur décrivaient la réalité, c’est à dire des temps propres à chaque système, mais plutôt constituaient une représentation mentale pratique. Voici ce qu’expliquait Louis de Broglie, prix Nobel de physique en 1929, à propos de Lorentz lors d’un hommage rendu en 1951(8).

« Le temps local et les systèmes de coordonnées que le groupe de transformation dont il était l’inventeur l’amenait à envisager ne lui paraissaient que des artifices de calcul permettant de mettre sous une forme plus élégante et plus commode les équations de la théorie (*). Il restait un pas essentiel à faire : abandonner la notion de temps absolu, rejeter la conception de l’éther devenue inutile et même gênante, admettre dans toute sa généralité comme s’appliquant à tous les phénomènes physiques le principe de relativité valable en Mécanique qui rend équivalents tous les systèmes de référence non accélérés en mouvement rectiligne uniforme les uns par rapport aux autres, enfin considérer tous les systèmes de coordonnées introduits par Lorenz dans sa transformation devant être traités sur un parfait pied d’égalité et définissant pour tout observateur, et aussi légitimement pour chacun d’eux, les notions d’espace et de temps tels qu’il les utilise pour repérer les phénomènes physiques. »

Lorentz restait dans le cadre explicatif de la mécanique classique donc sur le temps absolu malgré ses équations qui démontraient le contraire. Il fut ainsi celui qui représenta la charnière entre la Mécanique et le basculement vers l’électromagnétisme et de nouvelles lois qui englobent plus justement nos représentations de l’univers.

D'un point de vue philosophique il y a donc une différence fondamentale entre la relativité de Pascal et celle d’Einstein, entre le « point fixe » face à la relativité des points de vues et la théorie de la relativité. Pascal cherche à disqualifier des points de vue relatifs erronés pour énoncer une vérité fixe, Einstein ( avec Lorenz) à fixer les formules de passage de l’une à l’autre afin de faire cohabiter plusieurs points de vues correspondant à autant de vérités. Quand plusieurs vérités contradictoires se présentent à notre raison, il y a donc une porte de sortie : la remise en cause des concepts sous-jacents, comme ici le temps et l’espace.

Mais cette comparaison entre deux conceptions de la relativité a ses limites. Elle démontre que la relativité en morale conduit à une pensée différente que celle de son homologue dans les sciences. Les civilisations ne sont pas des repères orthonormés, il n’y a aucune transformation logique ou mathématique pour passer du cannibalisme à la nourriture vegan, de la lapidation à la cour de cassation. Le cannibalisme est un crime pour les sociétés occidentales, de même que les mutilations sexuelles, alors que pour d’autres civilisations ils font partie d’un mode de vie. Toutes les cultures constituent un vivier, une représentation étincelante de la richesse de l’espèce humaine, elle doivent par conséquent être respectées, ou même admirées et chacune a « sa vérité ». Mais ce jugement n’est possible que si elle ne cohabitent pas et vivent séparément. Sinon il doit être adapté car elles représentent des valeurs différentes, parfois contradictoires. Si elles se mixent et franchissent les barrières, alors le relativisme échoue devant cette évidence: on ne peut respecter un acte criminel fût il commis par un représentant d’une civilisation admirable par ailleurs. Les valeurs d’une société forment ainsi un horizon absolu à défendre, qui n’est justifié que par une histoire et la coutume et non par la rationalité comme l’explique Max Weber évoquant la « guerre des dieux » et le polythéisme des valeurs(9). Ainsi par exemple la liberté arrive en premier dans la devise de la République (liberté, égalité, fraternité), ainsi que les droits de l’homme, alors que la Russie est loin de considérer la même hiérarchie.

Mais, pour une nation ou une civilisation, affirmer ses propres valeurs comme absolues conduit à vouloir les imposer ailleurs puisqu’elles sont considérées comme « universelles ». Loin du fameux respect dû aux cultures différentes nous tombons alors dans la colonisation ou l’impérialisme culturel, la controverse de Valadolid condense un florilège de cette pensée. Le « droit à l’ingérence », en opposition à la souveraineté qui seule est fondée en droit international, part aussi du principe que certaines valeurs sont partagées par l’humanité, qu’il serait donc légal de les imposer. Bien que chaque pays, ou civilisation, considère ses valeurs comme absolues, vaut-il mieux, afin de sauver le concept de souveraineté et la paix du monde, admettre qu’elles puissent différer ailleurs ? Les guerres d’invasion sont souvent le résultat d’une réponse négative à cette question, mais aussi les guerres « justes » décrites par Michael Walzer(10). Chacun estime se battre pour le « bien » mais les conceptions du « bien » diffèrent de par le monde. C’est pourquoi le point fixe doit rester le droit international, le seul qui permette de départager le légal de l’illégal.

(*) Transformation de Lorentz

(1) Blaise Pascal, Les Pensées , Seuil/ Lafuma 1992, n° 687

(2) Ibid, n° 60

(3) Albert Einstein, La Relativité, Petite Bibliothèque Payot, Paris 1956

(4) Paul Langevin, Le Paradoxe des jumeaux : deux conférences sur la relativité (édition commentée par Élie During), Presses universitaires de Paris-Ouest, 2016.

(5) Paul Langevin, L'Évolution de l'espace et du temps (Conférence faite au Congrès de philosophie de Bologne en 1911), publiée dans la Revue "Scientia", Vol. 10, p. 31, 1911.

(6) Bergson, Durée et simultanéité, GF Flammarion 2021 Edition J.M.Levy-Leblond

(7) Ibid, p 272

(8) Louis de Broglie, Notice sur la vie et l’œuvre de Hendrik Antoon Lorentz, Conférence du 10 décembre 1951.

(9) Max Weber, Le Savant et le Politique, La Découverte, 2003

(10) Guerres justes et injustes, Michael Walzer, Folio essai, 2006

(*)

(*)